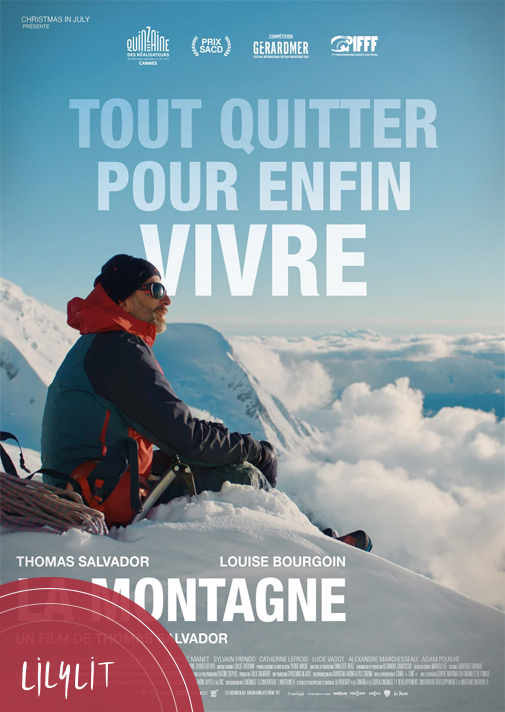

Ingénieur en robotique, Pierre vient à Chamonix pour une réunion. Attiré par la montagne, il décide de poser quelques jours de congés pour aller y camper…

La montagne gagne les cinéastes en ce changement d’année : on a clos 2022 avec Les Huit montagnes, dans lequel les Alpes italiennes sont le cadre d’une amitié intense et durable, on ouvre 2023 avec le film de Thomas Salvador, beaucoup plus solitaire.

Son personnage, qu’il incarne lui-même, comme il le faisait dans Vincent n’a pas d’écailles, ne semble pas initialement malheureux dans sa vie professionnelle. Son parcours ne correspond pas complètement à la dynamique contemporaine des reconversions de cadres vers des métiers plus artisanaux et manuels, qui parfois induisent un changement d’habitat. L’appel des cimes est une impulsion dans laquelle rien ne paraît prémédité. Presque comme une apparition religieuse, elle s’impose au protagoniste qui se retrouve à s’équiper pour planter la tente au pied d’une voie d’escalade. On notera d’ailleurs que la varappe est devenue dans le cinéma français une activité aussi prisée et que les karaokés (Les Engagés, Reprise en main…).

Pendant toute sa première moitié, le long-métrage est fait d’une quête très réaliste dans son imagerie, avec de très beaux plans des sommets certes, mais assez peu lyriques, ne cherchant pas le cadrage qui rendrait les lieux particulièrement imposants mais plutôt une forme d’intimité entre le personnage et son environnement. Ce qui s’accompagne d’un aspect très concret et logistique qui nous montre Pierre qui doit trouver un guide, nouer convenablement ses lacets pour ne pas risquer d’accident, réussir à communiquer à son entourage son souhait d’isolement sans redescendre dans la vallée et se ravitailler en nourriture. La rencontre avec Léa (Louise Bourgoin), la cheffe du restaurant d’altitude, est d’abord simplement la façon la plus évidente de régler une partie de ces questions pratiques. Et même s’il y a dans leur échange une forme de gêne et de suspens – l’effet physique du mal des montagnes sur l’acteur et l’actrice a sans doute quelque chose à voir avec la sensation de souffle court qui s’en dégage, l’évidente attraction ne paraît pas de taille à détourner l’homme de celle, plus puissante, exercée par la montagne.

Dans sa deuxième partie, le long-métrage bascule dans une tonalité fantastique liée à la question écologique. L’impressionnant éboulement causé par le réchauffement climatique donne lieu pour Pierre à une découverte très étrange, celle de drôles de lueurs rougeoyantes au pied des éboulis. Symboliquement, on peut considérer que l’homme trouve la lumière pour guider la suite de sa vie, ce qu’accrédite la résolution du récit. Mais les lueurs sont intéressantes en tant que telles à la fois dans la grande part de mystère qu’elles conservent et dans la façon dont le cinéaste a choisi de leur donner vie. En effet, l’entièreté des effets spéciaux nécessaires ont été réalisés de manière physique, sans aucun recours à la 3D ni au numérique. Le résultat est particulièrement organique, à la fois très délicat et impressionnant. Les lueurs ont une matérialité quasi volcanique, de lave ou de cendres, qui contraste avec la glace translucide. Avec une grande économie de dialogues mais aussi dans la gestion des effets, toujours présentés avec beaucoup de subtilité, Thomas Salvador crée pour son long-métrage une tonalité singulière, très contemplative sans jamais être ennuyeuse et d’une intensité qui se passe de mots et d’explications. On salue l’originalité d’un tel projet, dans lequel l’humain semble se mettre en symbiose avec le paysage, et la technique au service de la nature.

Laisser un commentaire